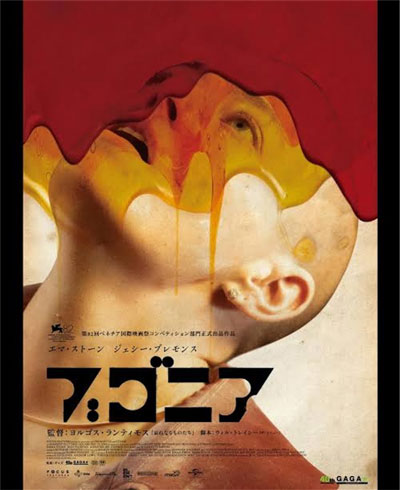

ブゴニア

2026.02.18.

Posted on 02.18.26

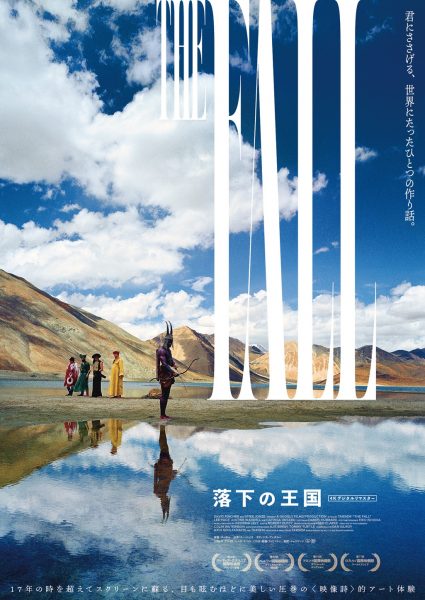

先日のお休みは、ヨラゴス・ランティモス監督の新作『ブゴニア』を観てきました。

こちらは、2003年の韓国映画「地球を守れ!」のリメイク作品。

.

あらすじ

世界的に知られた製薬会社のカリスマ経営者ミシェルが、何者かに誘拐される。犯人は、ミシェルが地球を侵略する宇宙人だと固く信じる陰謀論者のテディと、彼を慕う従弟のドン。2人は彼女を自宅の地下室に監禁し、地球から手を引くよう要求してくる。ミシェルは彼らの馬鹿げた要望を一蹴し、なんとか言いくるめようとするが、互いに一歩も引かない駆け引きは二転三転する。やがてテディの隠された過去が明らかになることで、荒唐無稽な誘拐劇は予想外の方向へと転じていく。

_

ランティモスの作品は皆勤賞をもらえるくらい映画館に観に行っている僕ですが、本作は良い意味でも悪い意味でもランティモス作品にしては観やすい作品でした。

相変わらずクセの強さはありますが、映画好きの心も商業的成功も両方掴んでいるポール・トーマス・アンダーソンやクリストファー・ノーランみたいなポジションを狙っているのかなと少し感じました。

そういうことのできる監督の作品は大概面白いし本作も実際とても面白かったですが、2回に1回はもっとヘンテコでジメジメした作品を作ってくれることも期待しています。

でも、エンタメ作品をこれだけクセ強で作って多くの客を呼べる監督も希少だと思うので、ぜひいつかクセ強映画でアカデミー作品賞獲ってほしいです。

ラストのスライド映像がとても面白かったので、あそこで3カットくらい爆笑できるやつも入れてほしかったと欲が出てしまいました。

あと、エマ・ストーンの変なダンスもまた見たかったです。

ご興味のある方は、ぜひ映画館へ足を運んでみてください!